Collection A. & E. Brami

A partir du 1er décembre et jusqu’au 12 janvier, nous allons fêter par une exposition rétrospective les cinq ans de la librairie-galerie D’un livre l’autre, les vingt-cinq expositions que nous y avons fait et présenter les artistes dont nous montrerons les œuvres pendant la saison 2018.

Fonder une galerie en des temps réputés difficiles, alors que le marché de l’art, à quelques exceptions près qui tiennent plus du markéting que de la création, est en plein marasme, peut paraître une curieuse idée. C’est pourquoi il faut raconter une partie de notre histoire et dire comment nous en sommes arrivés là.

Sauf notre passion commune pour la peinture, rien ne nous préparait, Agnès et moi, à devenir « galeristes » : elle est médecin et Directeur de recherche à l’Inserm, je suis libraire de livre anciens et j’écris des romans.

En 1982, nous rendions visite à mon frère qui venait de s’installer à Lausanne. Nous nous sommes retrouvés chez lui vers midi, c’était l’automne, il pleuvait des cordes. Mon frère devait retourner à son travail après le déjeuner, il nous a dit : « Plutôt que de m’attendre ici à vous ennuyer, vous devriez aller visiter un musée assez étonnant, on y présente des artistes enfermés dans des asiles ou qui vivent comme des marginaux, c’est au Château de Beaulieu, pas très loin d’ici, cela s’appelle La Collection de l’art brut ». Nous n’avions, je crois, jamais entendu parler « d’art brut ».

Le lieu ne ressemblait à aucun autre, la diversité et la qualité des œuvres présentées était extraordinaire et nous y avons rencontré André Robillard qui était présent parce que les Cahiers de l’art brut lui consacraient un portrait. C’est ce jour-là que nous avons vu les Nedjar qui appartenaient à la collection Cordier. Ils étaient présentés dans une petite salle sous les combles, huit ou dix pièces guère plus, exposées là pour la première fois. Deux poupées en chiffon, « techniques mixtes » comme disent les étiquettes, accompagnées de dessins au crayon gras de lithographe. Je fus subjugué par ce que je voyais, qui était, pour résumer grossièrement, à la fois terrifiant de noirceur et débordant d’humanité. Je n’avais jamais connu la sensation qui m’envahit ce jour-là, je ne l’ai pas retrouvée depuis : je suis sorti de la salle persuadé qu’il me fallait posséder une des œuvres de cet artiste, alors que, si j’étais collectionneur de livres, je l’étais pas de peinture : je pense en effet que les pièces importantes, qui sont par définition uniques (ce que ne sont pas les livres ou alors très rarement), doivent être conservées dans des musées et mises à la disposition de tous. Mais il me fallait quelque chose de ce Nedjar inconnu : la nécessité était là désormais, impérieuse.

Avant de quitter le Palais Beaulieu, je posais quelques questions à l’accueil.

— Oui, monsieur Nedjar vivait à Paris… Non, on ne pouvait pas me donner un moyen de le joindre…

Et, alors que j’insistai :

— Par principe nous ne communiquons jamais l’adresse d’un artiste… Laissez un mot avec vos coordonnées, nous promettons de le faire suivre…

Collection A. & E. Brami

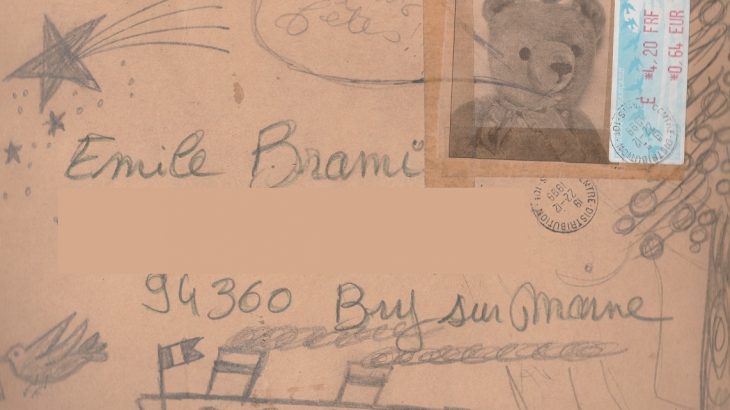

A mon retour, comme le nom était peu commun en France (même si dans les dialectes du Maghreb il signifie « menuisier », ou, pour être tout à fait exact, « Celui qui scie »), je cherchai dans l’annuaire et j’appelai les trois Michel Nedjar parisiens qui y figuraient : il s’avéra qu’aucun n’était le bon. J’étais frustré, furieux ; pour dire la force de mon obsession, j’ai même un moment pensé, sérieusement, à avoir recours aux services d’un détective privé. Quand, à mon immense surprise, je reçu une grande enveloppe en papier kraft enluminée de petits dessins naïfs au crayon à papier, un paquebot, un sapin de Noël, une colombe portant un pli dans son bec, contenant une lettre, illustrée elle aussi, couverte d’une écriture large, à la calligraphie très ronde, presque enfantine, qui me donnait un numéro de téléphone que j’appelai aussitôt et une adresse à Belleville. Le lendemain, après avoir grimpé l’escalier raide d’un immeuble délabré, tremblant d’excitation comme si je me rendais à un rendez-vous amoureux, j’entrai dans une pièce unique, toute en longueur, qui servait à la fois de logement et d’atelier. Eclairée par une minuscule fenêtre, une petite table sous laquelle se trouvait une pile de feuilles de papier pelure couvertes d’esquisses, une chaise, un lit de fer étroit, et partout, accrochées au mur ou au plafond, dévorant tout ce qui restait d’espace au point qu’il fallait courber la tête et zigzaguer entre elles pour se déplacer, des dizaines de ces « poupées » qui m’avaient tant remué à Lausanne. Je m’attendais à ce que leur auteur fût un homme mutique, maigre et tourmenté, aussi sombre que ses œuvres. Nedjar est tout le contraire, un géant débonnaire, bienveillant, souriant et disert. Le Yiddish désigne ces femmes et ces hommes d’exception par le mot Mensch qui signifie tout simplement « être humain » : combien de véritables êtres humains, de Mensch, rencontre-t-on dans une vie ?

Après les banalités d’usage, nous avons parlé de nos origines : son père est juif algérien, sa mère d’origine polonaise, je suis juif tunisien ; de la manière dont nous vivons notre judéité en dehors de toute idée de croyance ou de culte ; du choc partagé à la vision de Nuit et Brouillard. Il me dit que ses poupées, qu’il appelait ses « Chères dames » ou ses « Chairs d’âme », lui avaient été inspirées par les monceaux de corps désarticulés, grisâtres, poussés par des bulldozers vers des fosses communes, que l’on voit dans le film de Resnais et qu’il les fabriquait, au terme d’un processus compliqué de trempage dans une mixture de son invention, avec des Shmatès mot yiddish qui signifie fringues usagées, friperie, chiffons, chutes de tissus, rebus. En ayant l’impression d’être un voleur, je quittai le petit studio en emportant, pour une somme dérisoire, une poupée et deux dessins magnifiques. Ces trois œuvres me suivent depuis ce jour, en 36 ans je ne m’en suis jamais lassé. Je les accroche dans les différents lieux où je vis, elles se trouvent aujourd’hui dans mon bureau là où chez moi je passe le plus temps, là où j’écris mes livres, et ce n’est pas un hasard (Nedjar est le modèle de l’artiste italien Pipo dans mon roman Art Brut). Mais nous ne sommes pas devenu collectionneurs, peut être parce que nous avions acquis, dès ce premier achat, des pièces exceptionnelles.

Entraînés par Nedjar (nous somme presque contemporains il est né en 1947 moi en 50, à cette lointaine époque les garçons s’appelaient par leur nom de famille, quand nous nous rencontrons, c’est : « Salut Nedjar ! » et « Comment ça va Brami ? »), nous sommes devenus membres de l’Aracine une association d’artistes et d’amateurs dont le but était de réunir les travaux de ceux qu’on n’appelait pas encore Singuliers ou Outsiders et qui est à l’origine du premier musée national français consacré à l’art brut, le LaM de Villeneuve d’Ascq. Nous y avons fait la connaissance de la terrible et touchante Madeleine Lommel qui veillait sur la Collection comme une louve sur ses petits. Nous nous sommes mis aussi à courir les expositions d’art « singulier » et à visiter des lieux comme le Fabuloserie : c’est là que nous avons vu notre premier Chichorro : un bus rouge ouvert sur ses passagers. C’est alors, à la fin des années 90 que l’idée a commencé de germer, sans que l’on puisse parler d’un moment précis ou d’un facteur déclenchant. Nous nous disions : « Un jour, nous ouvrirons une galerie, ce serait l’aboutissement de notre passion et l’occasion pour nous de travailler ensemble ». Le projet était vague et nous paraissait aussi fou, lointain et inaccessible qu’une traversée de l’océan Atlantique en pédalo ou un voyage vers la lune dans un obus de canon comme l’imaginait Méliès.

Collection A. & E. Brami

En 2009, j’ai été engagé comme directeur littéraire par une maison d’édition qui se créait. Il m’a fallu fermer ma librairie D’un livre l’autre, qui se trouvait alors rue Bréa, dans le sixième arrondissement, à deux pas du Luxembourg. J’y avais travaillé 16 ans, rencontré énormément de monde, beaucoup d’érudits, des fous de littérature, dont les conversations étaient passionnantes. Ce fut un vrai crève-cœur de passer à autre chose, mais l’aventure de l’édition me tentait, comme me tentent en général toutes les propositions étonnantes ou les projets incongrus (devenir galeriste, par exemple). Trois ans plus tard, en 2012, après avoir été licencié pour cause économique, ayant décidé de reprendre mon métier de libraire d’ancien, il me fallait trouver un local. Une agence immobilière proposa une visite rue Borda, dans le troisième arrondissement qui n’est vraiment pas le meilleur endroit de Paris pour vendre des éditions originales. Nous sommes cependant allés voir, certains que nous refuserions, mais nous avons immédiatement été séduit par le lieu et son environnement : une rue de 4 numéros dans le Haut-Marais, en réalité une petite placette au cœur de Paris, tout près des Arts et Métiers, de la place de la République, du centre Pompidou et des Halles. La boutique était en très mauvais état, mais elle était dans nos prix et surtout elle se composait de deux niveaux. Nous nous sommes dit que la librairie occuperait le rez-de-chaussée et que la fameuse galerie dont nous parlions depuis si longtemps trouverait sa place au premier étage (à présent il ne reste qu’un mur pour la librairie, la galerie dévore de plus en plus d’espace). Et c’est ainsi, que dans l’inconscience la plus totale nous avons ouvert notre lieu. Pour l’inauguration nous avons choisi de montrer des portraits de Louis-Ferdinand Céline et de quelques autres écrivains par José Correa, un artiste réputé et un ami de longue date, faisant ainsi le lien entre la littérature (la librairie) et le monde pictural (la galerie). Mais, dès le départ, notre projet était, autant que possible, de faire la première exposition parisienne d’artistes peu connus, que nous aurions découvert pour certains, et dont le travail nous touchait.

Dire que ce fut difficile pendant ces cinq ans est un euphémisme. Nous avons été souvent découragés, abattus, et nous avons songé, plusieurs fois, à nous arrêter. Mais nous avons continué malgré tout car nous avons fait quelques rencontres extraordinaires et pu montrer des réalisations magnifiques. Oubliés très vite les deux ou trois individus médiocres et bouffis d’orgueil, démonstrations vivantes que la prétention est inversement proportionnel au talent (preuve aussi qu’il nous est arrivé de nous tromper, et lourdement), pour ne retenir que les autres, de vrais créateurs qui dans des conditions matérielles très souvent difficiles, tracent leur chemin, ceux qui nous ont accompagnés pendant ces cinq ans et nous ont fait confiance. Puisque nous les admirons et que nous aimons leur travail, ils était naturel qu’ils deviennent des proches. Il y eu même quelques véritables coup de foudre amicaux et de belles aventures humaines. Ils nous ont offert des œuvres et nous leur en avons acheté, depuis ils vivent chez nous, sur nos murs, il font partie de notre quotidien : qu’on ne s’y trompe pas, il ne s’agit pas d’une accumulation de dessins, de peintures ou de sculptures, ni, bien qu’on la désigne ainsi, d’une « collection », mais d’autant de présences fraternelles qui embellissent nos vies.

Alors, oui, malgré les difficultés, les moments d’abattement et les tracas financiers, ces cinq ans valaient vraiment la peine. C’est pourquoi nous sommes très heureux de faire cette rétrospective, de pouvoir regarder, sans honte et même avec une certaine fierté le passé, mais aussi de préparer l’avenir puisque nous espérons être là, pour soutenir et faire connaître de nouveaux artistes, pendant quelques années encore.

Merci À vous deux de cette rétrospective. Votre cheminement est fabuleux. Enfin des authentiques dans le milieu de l’ art !!

Bravo pour votre démarche. .